当幼师考虑进厂 幼师去工厂上班

来源: 最后更新:23-03-02 03:37:36

-

一名幼儿园老师在和小朋友们做七步洗手法游戏。

幼儿园教师宋佳决定进厂。

在广东东莞市郊,农民房围绕工厂,一圈一圈生长出来,一些小作坊又埋伏其间,抬头看比比皆是。相比宋佳工作过五年的幼儿园,工厂是枯燥、无聊的。

她是个贵州的幼师中专毕业生,实习就往东莞来,留了下来。虽然喜欢这份工作,但她很快发现,在这边密层层的各种楼房里,缝隙里几乎所有角色都挣得比她多,包括普通工人、销售、文员、小饭馆的服务员。

她二十出头,在中专学过教育学、心理学,会弹钢琴、会跳舞、会画画,来东莞的时候,想的是到外面的世界好好看一看、闯一闯。她的气性起来:“我什么都会,为什么去当服务员呢?”

这份不甘抵不住经济压力。宋佳在东莞找着一个男朋友,想要结婚,深感当幼师没法在当地落脚。她先进厂投入流水线,婚后转去和丈夫一起做小生意。

近年来,随着学前教育受到重视,幼儿园如雨后春笋般一家家开出。据教育部数据,2021年全国幼儿园数达到29.5万所,较十年前增加了76.8%;2021年,全国开设学前教育专业的本专科高校共计1095所,毕业生达到26.5万人。

可是,幼师们却为收入所困,在多个社交平台上,“当幼师还是进厂”成了一个被热烈讨论的话题。

一名幼儿园老师对课桌椅、玩具、活动器材等进行消毒。

外面的世界

原先,宋佳很高兴自己不用去当厂妹,她感激读过的中专还给她安排东莞当地幼儿园的实习。如果她读的是汽修、机床,很可能实习被送进厂当没有技术含量的普工。

她回忆从前中考时候,考不进好的高中,想读中专,对各个专业的就业前景都没什么了解,就报了幼师专业。毕业到了东莞,周末可以和朋友们出去逛逛,比老家热闹许多。不过,宿舍是在一栋老旧的二层小楼,幼师们六人一间,整层楼只有一个厕所,管道时不时堵住,如厕只能去楼下。新员工每月到手工资近两千元,宋佳花了四五百块,租了一个小房子。

她很快发现,这份工作涨薪幅度有限——考出教师资格证加三百元,在幼儿园做满三年再加三百元,未完成各种工作将有各种扣罚。如果是大专毕业生,起薪会抬高一些,有三千多块。当时镇上的新房一平方米要三四万元。

除了同事们,她最初接触当地社会的渠道是孩子们的家长,一些是流水线上的工人们,一些是小生意人。晚托班五点半结束。有些宝妈缠着她,对自家孩子的事问长问短。其中一些家长是全职主妇,宋佳觉得,她们可能平时少人说话,也不是本地人,生活单调寂寞。

幼儿园里有过一些古诗欣赏活动,会留家庭作业。遇到不太明白的家长,宋佳得线上教他们如何用手机App“打卡”,有时晚上八九点也不得闲;虽然这些额外的工作很麻烦,但宋佳还情愿家长们上心一些、问多一些。她的感受是,家长愿意配合老师的,孩子在园里也会配合,否则,他们不听老师的话,就变成“小霸王”了。

她规定孩子必须在家中完成古诗打卡。她说,小朋友是有攀比心理的,要是有的孩子表现很好,被奖励很多朵小红花,有的孩子因为家长不参与,没有小红花,他们会伤心。

“古诗打卡”本身不难。宋佳会编排一套动作,比如:“春眠不觉晓。”她让孩子们一起做醒来的动作。“处处闻啼鸟。”她又让孩子们模仿听到鸟叫声。

她刚去实习的时候,一见园长,就被指派当上了主班老师,“大概是我话多,我愿意去学”。另一方面,幼儿园这一年要新开设一个班。总之,她觉得被认可的快乐把这六人间的郁闷全驱散了。

可是,五年后,她已经当上了年级组组长。在较大的幼儿园,一个班三十个孩子,一个年级有五六个班。她手下有十几个同事,到手还是只有四千元出头。

幼儿园附近都是厂,想去个大卖场、买些衣服,得往外去三四公里。宋佳宁愿花十二块钱周末打车来回,也不愿买一辆千把块钱的代步电瓶车,想着要是不在幼儿园干了,车就没用了。

她身边的幼师基本是二十几岁的女孩子,都在寻找出路。有一个比她大几岁的同事之前念叨着这里的工资与四川老家的差不多,最后在这里坚持了八年才回老家,听说还是在当幼师。

宋佳在出租屋里刷短视频,看到附近的人晒工资,她心焦不已,但她不敢轻易地离开。每当看到有同事离职:“我都觉得她们好有勇气。”宋佳羡慕有的网友在培训机构当舞蹈老师,可是估计她们都是考过级、有证书的。她终究对于去幼儿园之外的世界没有自信。

苗欣从银川的大专毕业后当了幼师,她说,就读的师范学校一年毕业约一千个学前教育专业的学生,她去幼儿园实习,主班老师只比她大几岁。转正后从保育员做起,会干一些脏活儿,比如给拉在裤子里的孩子收拾。苗欣喜欢音乐、舞蹈,但派不上用场。偶尔小朋友们分成小组画画的时候,老师不够用,她才可以去从事一些教学,陪他们一起画。

实习的时候就知道幼儿园教师流失率高,前一波离职,她们才能顶上。她一直每月拿不到三千元的工资,而生活成本并不低,比如跟朋友吃顿火锅人均得百八十块。她说,有的同事甚至要靠网贷生活。

苗欣想要离职,不仅因为收入低,而且在幼儿园工作,难以满足年轻女孩“走上社会”的愿望,她毕业后上了三年班,对成人世界还是无所了解。

后来,她很努力地考上了舞蹈教师资格证。虽然不想再当幼师,但临到再择业,苗欣也不想去舞蹈培训机构,一度想改行当空姐。

幼教们的日常工作状态。

应接不暇的教务与琐事

苗欣选这个专业,一部分原因是听父母的话,都说当个幼师稳定,好找对象;她去实习才知道,孩子并不是想象中那种娇嫩的花朵。比如几个小男孩排队上厕所,一个非要推另一个一把,挤到前面去。

她遇到过百口莫辩的状况。有个孩子或许是家里娇惯,“画画的笔不会转开”,多说几句,孩子又向家长告状,家长反怪到她头上,说她给孩子留下心理阴影。

类似的批评多听几回,孩子们在她眼中变得和定时炸弹一样,不知道会发生什么事故。又有一回,带一群孩子到室外活动,一个孩子推了另外一个孩子一把,摔倒的孩子脸上磕开了一个口,鲜血直往下流。苗欣吓坏了,拉着孩子就往医务室跑,后来送到医院缝合伤口。她为这件事做了几夜噩梦。

幼儿园为这个摔伤的孩子付了所有钱,原本这些孩子都有保险,一笔钱打到了家长卡里,领导又让苗欣给家长发消息,希望家长返给幼儿园一部分。苗欣感到过于惶恐,转达了意思,就决定离职了。

究竟要不要让孩子们自由跑动?徐薇也是内地院校送去东莞实习的一员,她去的是东莞市区一家条件较好的幼儿园,每周的几个下午,她把一大群孩子领到一个沙地里,让他们自由地玩沙子,沙地还能挖出水来;边上有一小片土地,可以自己种菜。徐薇自己也玩得很开心。

她想一直从事这份工作,所以决定回老家进公立幼儿园,同时考编。按她的理解,为了招生,私立幼儿园的老师要花更多时间给家长反馈,公立幼儿园不仅稳定,而且轻松一些。可另一方面,按她的理解:“公立幼儿园害怕学生受伤害,一定要把他们关起来。”

她回到家乡的县城,住进新单位提供的宿舍。公立园里也有一半是没有编制的老师。她们总是在寝室里复习。有的老师会监督几个没有编制的年轻人复习。考上编制,她的收入能从每月两千多元涨到三千多元。

曾有一个孩子家长对记者说,她介意幼师的学历,不喜欢没读过高中的年轻姑娘带自己的孩子。一些大专生是中专升上来的,也没经历过高中。在她眼里,职业院校的女孩化妆、有“江湖气”,把自己的娃交给她们,她心里会打鼓。

如果你去问这些职业教育出身的女孩,她们会告诉你,如果只是照顾孩子,问题可能简单一些。

即便已经辞职不干,徐薇也还会说,孩子是可爱的、能讲通道理的;孩子的世界里没有大而无当的概念,与他们聊天都是关注眼前,聊一个玩具、一个水杯;孩子会热烈地表达他们的快乐,如果带他们去一个好地方玩,那一定是:“好棒啊!”孩子要是喜欢她,会送她一颗糖、一个手工课作品,给她捶背。徐薇最喜欢快离园的时候,来接的家长还在路上,小朋友们在教室里自由活动。她可以和他们一起做手工。

可是,“跟成年人的交流方面,我确实比较弱。”徐薇记得,刚上班的时候二十二岁,下了班,吃过晚饭,还有家长发微信问各种事,她不知道怎么拒绝。

徐薇因此不喜欢幼儿园里搞活动。一些家长会给她发微信,推荐自己孩子表演节目,她应付不来。

幼师需要花精力操心的琐事也很多。苗欣说,幼儿园每个月要重做“环创”(环境创造),意思是用手工艺品布置教室。领导会挨个班级查看,看到漂亮的会夸奖。宋佳回忆,基层政府会把一些幼儿相关的信息收集工作都摊派给幼儿园,包括孩子有没有坐电动车的头盔;电动车有没有上牌;孩子家附近有没有危险水域。

幼教们的日常工作状态。

“学会了带孩子,将来结婚也好”

徐薇说,她日常爱买些化妆品和奶茶,一年到头钱不够用,过年没法给家里买礼品。她心里不好受,长辈也会说她几句。

但是,他们又不支持她换一个收入高点的工作,而是催促她考编。“现在学会了带孩子,将来结婚也好。”父母亲觉得幼师就是带孩子的人,不是徐薇从前眼里的自己,有知识、懂教育,会琢磨不同幼儿园的优劣。

她的家在江西的一个小镇上。徐薇从小就知道,想挣一笔钱可以进厂当临时工,全家都时不时地进去挣一点。徐薇从读高中到考上大专,有几个夏天都在厂里度过,做六休一,每天在流水线边上坐十小时。她并不觉得辛苦,只是觉得要被人看管着,上个厕所也要打报告,不自由。

六七年前,这样干一个月,在家乡就能挣四千块钱。但是,当东莞的幼儿园到她学校招实习生,一个月才给2200元,徐薇还是要去,想到处看看。

进了公立幼儿园工作以后,徐薇感到,结了婚的同事好像更待得住一些,有些人直接把自己的孩子放在园里,晚上下了班,带孩子一起在教工饭堂里吃饭。

她办好离职之后,松了一大口气:再也不用夜里回复家长的消息、打电话、发孩子的视频。她把考编的书都扔了。徐薇之前一直幻想着离开幼儿园到处旅游,她并不追星,这时却跟着一个追星的朋友跑去横店玩,回来就进了厂,后来又当网店客服。徐薇说,当客服上午十点才上班是多么幸福,而且去年行情不太好的情况下,每月还到手近四千元。

她依然很年轻,梦想是未来做个小生意,“做自己”。

同在江西小县城的幼儿园工作过的王楠有两个孩子。她三十多岁,从前也去广东闯过,当了几年白领,但家里老人身体不好,没法接着为她带娃,她才回老家,捡起自己大专读的专业。幼儿园距离孩子读的学校很近,王楠就一直干着,方便接送。她说,能在这里当幼教的人,都是和自己一样有所羁绊的“宝妈”,新毕业的女孩留不下来,干个半年一年,就去了大城市。

她为了孩子不想换工作,于是忍受了一些委屈,包括当主班老师,每月到手三千元钱;一个小朋友欺负同学,要代替真正的“肇事者”向受害方家长承认错误、赔礼道歉;做各种琐碎的事,要看家长脸色,可能还不被感谢和认可。她所在的县城里,几家私立幼儿园竞争得很,一到招生季,领导就组织老师们去人群密集处搞活动、发传单,这让她感到很不好意思。

王楠记得,县城里的私立幼儿园前些年收费是一学期三千元,她们在县城里拉客户,讲“以老带新”,但其实私立幼儿园的收费差不多,打不起价格战,最多送些生活用品。

要是学期中途转学的孩子一年超过总人数的10%,主班老师还要挨批评,取消千把块钱的年终奖。

即便是按王楠形容“遭到绑架”的“宝妈”们,要是孩子读了寄宿制的高中,或者家里老人身体好了,可以帮着带娃,有的人也不干了。

王楠读大专的时候,就知道自己不喜欢带孩子,不想进幼儿园,结果,还是干了七八年。她觉得自己干得还不错,又喜欢弹钢琴,在幼儿园可以给孩子们弹。现在她改当文员,工资比原来高一点。

苗欣从幼儿园离职的时候,发了一条短视频,意外地获得几万点赞。很多同行给她发私信,倾吐自己的苦恼,问她幼师转行能干什么。苗欣后来辗转去了一家住建公司当白领。

由于需求减少,宏观地看,她在幼儿园期待过的涨薪前景不容乐观。据《中国新闻周刊》,由21世纪教育研究院与社会科学文献出版社共同发布的《教育蓝皮书:中国教育发展报告(2019)》指出,中国出生人口自2018年开始下降,新生人口数比上年减少200万人,2017年在园总人数为4600.14万人,按照人口出生趋势,从2021年开始,即使全国适龄幼儿百分之百入园,总在园人数也不会超过4500万人。《中国新闻周刊》提到,在北京地区走访发现,多数民办幼儿园2021年、2022年开始面临招生难,少部分公办幼儿园也存在招不满的情况。

生源下跌的情况下,托幼园所的主办方除了负担原有的人力成本,可能还要投入更多钱用于营销。

多名受访者都对记者“诉苦”,称前领导为了挽留生源,让她们为不负责任的事赔礼道歉。广证恒生也曾在研报里拆解师生比更高、约1:5(意即平均一个老师照顾五个孩子)的0至3岁儿童托育行业——假设在广州市开一个托育机构,月收5000元,且招生较满,那么,可以实现园长收入税后一万元、老师根据级别收入在税后3000元到7000元之间。

报告显示,在人力成本及地租、水电煤等等之外,这家托育机构还要聘用两个月薪6000元的招聘专员,并设置每月三万的销售预算,才能实现一年超过10%的净利润。

幼儿园的孩子们在园内开心地玩耍。

被重视的,被忽略的

在2017年前后,营利性幼儿园一度是资本追逐的对象,其中,最引人瞩目的是2017年9月“幼教第一股”红黄蓝赴美上市,但一年后,随着“营利性幼儿园不准上市”的文件下发,相关教育板块股价应声下跌。

而后,一些开办托幼园所的老板遇上了疫情和新生儿数量下跌。去年8月,一波疫情刚结束的时候,经营一家中高端托育机构的刘樱对记者说,她发愁得很;疫情里托育机构停工,没有收入,也没有给幼师发工资,但是,要继续给她们交社保。她经过数月亏空,毫不敢涨价,不然“就更没有生源了”。

生源流失也是她的噩梦。刘樱的托育机构藏在大城市的一个小型商圈里,门面不大,但很“高调”。尤其刚重开的那几日,每天早晨,门口总有一大片不愿离开家长的孩子们的哭嚎——在大城市,不少的托育机构藏在商圈或商厦里,刘樱知道,对面的写字楼里也有一家。那些想把孩子送托的家长也总是“货比三家”,也许离开这边,就会转进那个店的门脸。有一些是打了擦边球,都知道没有办学许可证,但能比她的托育机构便宜一半。

她介绍,自己从前很有主张,按照做企业的办法制定了一批托育流程,细致到规定门口换鞋的筐里要放好十双孩子的袜子;有孩子尿床的处理规范;有遇到孩子在门口大哭的话语规范:“想奶奶了是吗?我们给奶奶画一幅画好不?”而不是恐吓他们:“再哭就不喜欢你了。”刘樱自己笃信,“大人的情绪暴力会深深埋入孩子的潜意识”,她自己当妈,以前业余搞过一个线上父母课堂,认识一些朋友;又遇上了鼓励社会资本举办托育机构的政策,“下场”自己来办。

那正是学前教育很热的几年。刘樱考察过市场,也很有自信。她认为,这一套复杂的流程规范,是要幼教们“人盯人”指导、培训的,被热钱搅合着迅速膨胀的连锁店,不可能做到像她们这样细致入微。

政策允诺开办者,附近一定距离以内,不再批准其他人办类似机构,保障他们的生源。

但这几年,周遭“黑店”若隐若现。

想要正规地做生意,拿各种证,“要有七个公章的。”按照规定,托育机构不能在孩子能摸到的地方有任何电,电路要特别设计。她们的厨房也“改了n多次”,装修到一半,又推倒重来。一些地方规定托育机构的生活老师有中级保育员的证,也很难办,因为特定的培训全是工作日的,小机构里协调不过来。

刘樱细致想过的工作流程反而沦为“孤芳自赏”。政府不作硬性要求,在家长面前,也解释不清,家长们看来看去,好像更关注托育机构有没有外教、装修得怎么样。

入读她开办的托育园,每月的费用大约是8000块。她介绍,给主班老师开到手一万元的工资,助教6000元,生活老师5000元,在大城市的托育圈子里,这属于开得高的,“有些别的机构用实习生当助教”。

收入有限的情况下,托幼园所的园长若提出更多要求,可能更不受员工的欢迎。

王国涵从前是个严格的小学校长。聊起招聘情况,不满的情绪几乎从电话里洋溢出来:“就说最简单的,这个‘字’!都当老师了,总要写汉字吧。没法说啦。”

他接着说,来应聘的姑娘们简历写得不通顺,说是会弹琴,但弹得不好,休息时间都在玩手机,不学习,看不过眼。

可是,这不是小学。幼儿园在一些地区还是新兴事物,王国涵无暇琢磨教务,只想着从泥淖中生长出来。他办幼儿园的地方在东南地区某城市城乡结合部,流动人口偏多。他去之前,孩子们也只能去一些无证的园,有的几乎只有一间屋子,没任何户外活动空间。

王国涵租了一块地皮,室外活动面积很大,他重新建造装修,花了大几百万。

他并不埋怨当地不查那些半地下的托幼场所。他想,有的流动人口收入低,孩子总要有人看管,是不是?

这一片有了一个像样的幼儿园,相关领导来看过,算默许了他们没有办学许可证就收孩子,但是提出,尽快完成办证手续,希望他们能达到较高的办园标准。省级的办园标准不断变化,几年间,王国涵一直气喘吁吁地跟在它后面,改造自己的园。

他印象较深的是,有一回,省级标准突然调大了对活动室大小的要求,教学场所吃紧,王国涵只能临时遣散了一个已收好的班。

只有招聘,从来没遇到过麻烦。王国涵也去附近的大专院校幼师专业招人,供给充沛——据教育部数据,经过多年扩招,2021年本专科高校幼师专业毕业生人数是2011年同期的6.7倍。

(文中人物均为化名。实习生阮宇宁、孙凌霄对本文亦有贡献。)

免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王

2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)热门标签

热门文章

-

帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆 24-10-07

-

2024杭甬运河宁波段恢复全线通航 杭甬运河属于几级航道 24-10-07

-

2024宁波羽毛球亚锦赛有哪些选手参加(宁波市羽毛球锦标赛) 24-10-07

-

通过对华电车征税提议 通过对华电车征税提议的建议 24-10-07

-

关于网传“男子接亲被加要18万彩礼”情况说明 24-10-07

-

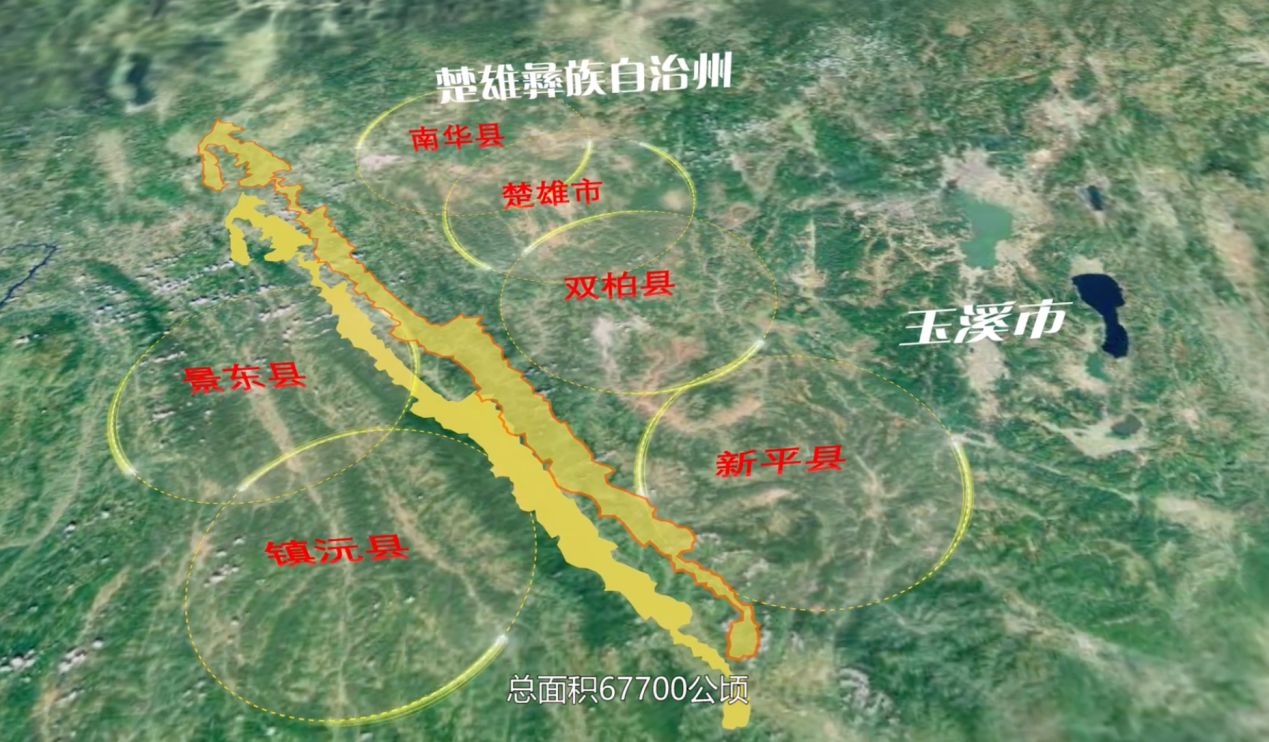

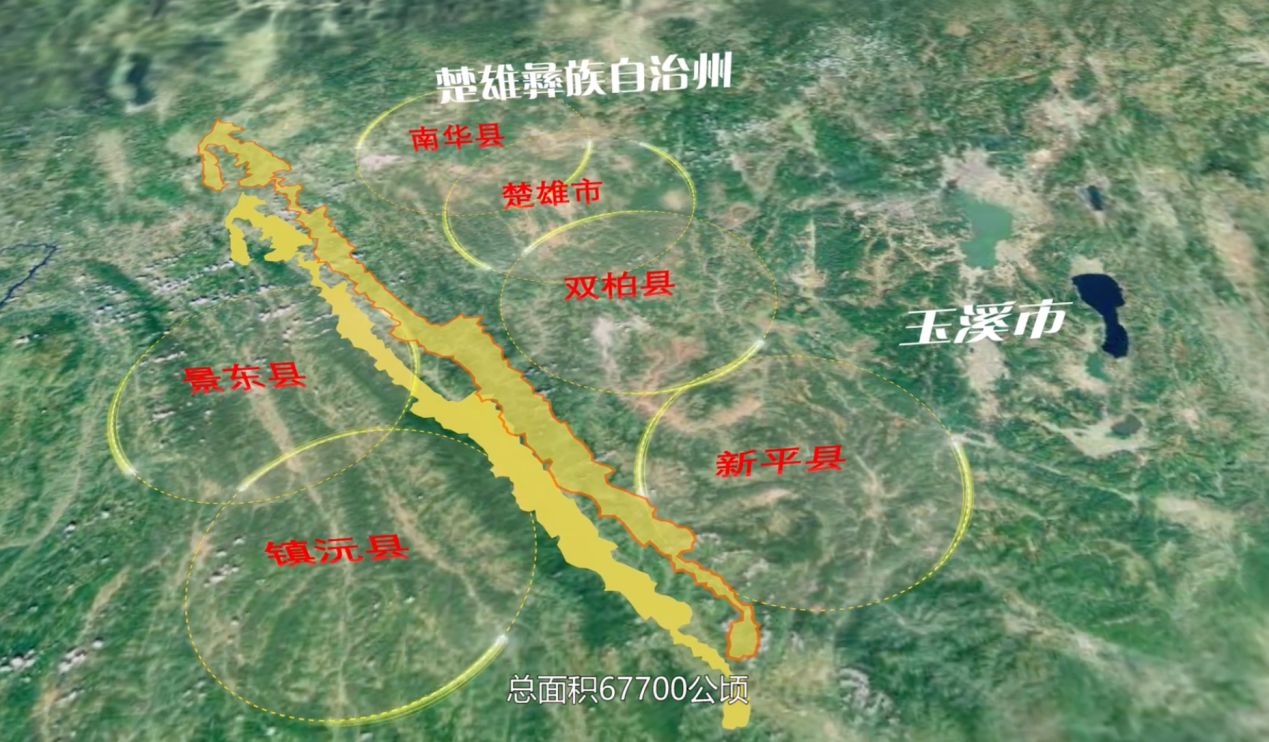

释新闻|登上热搜的哀牢山在哪里,山里都有什么? 24-10-07

-

2024年江门市公墓清明节祭扫预约方式汇总 24-10-07

-

襄阳市图书馆10月活动(襄阳市图书馆国庆开放时间) 24-10-06

-

2023青岛凤凰音乐节官方有哪些售票平台? 24-10-06

-

民宿老板回应哀牢山爆火:国庆期间房源天天爆满,平时约90元一晚涨到约240元 24-10-06